近日,国家发改委、国家能源局联合发布《关于加快推进虚拟电厂发展的指导意见》(发改能源〔2025〕357号),首次以专项政策形式为虚拟电厂“正名”,明确其战略定位与发展路径。这一政策不仅标志着我国虚拟电厂从试点探索迈入规模化、产业化发展的快车道,更释放出能源系统向“智能、灵活、低碳”转型的强烈信号。

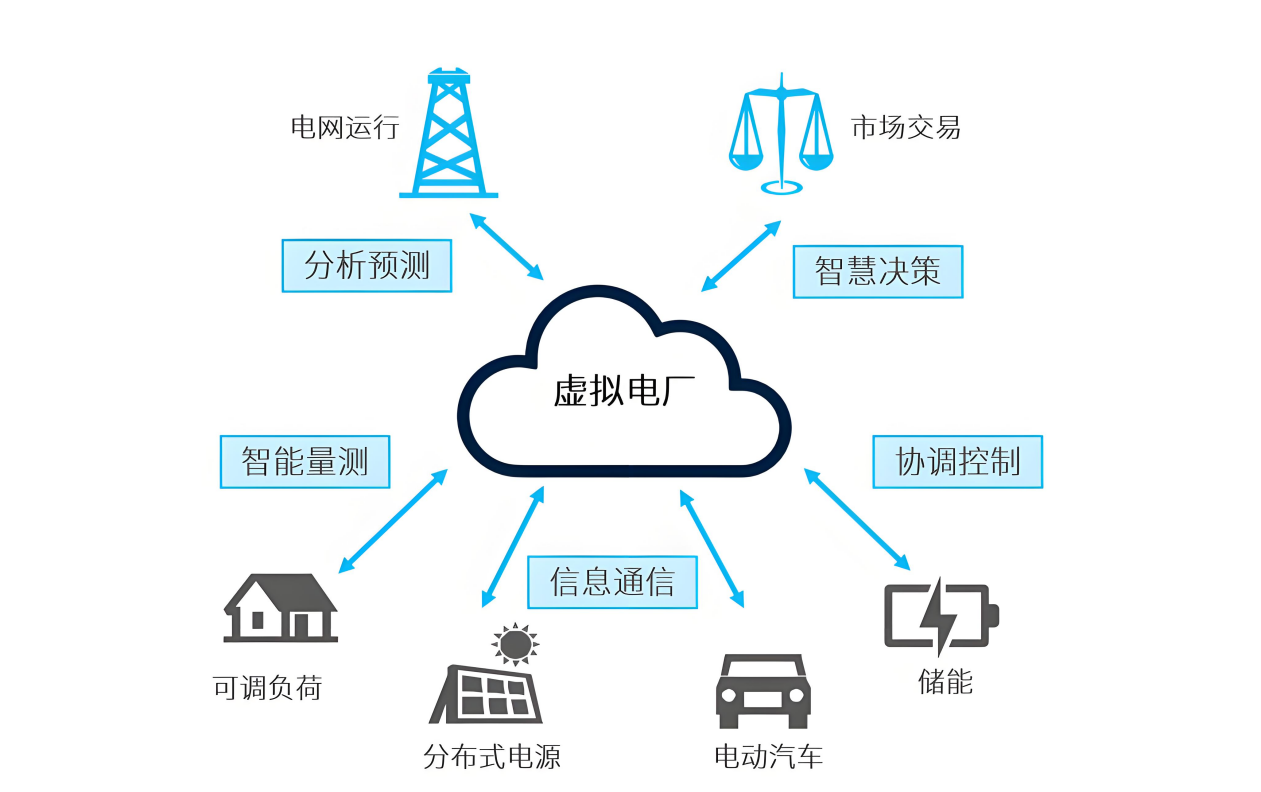

1、智能调度:实现"削峰填谷",提升电网运行效率;

2、资源整合:激活用户侧灵活性资源潜力;

3、市场交易:构建新型电力市场参与主体;

4、低碳转型:提升可再生能源消纳比例。

1. 电力供需矛盾:极端天气下“电荒”频现,需求侧管理手段不足。

2. 新能源消纳难:风电、光伏波动性强,传统电网“接不住、送不出”。

3. 市场化机制缺位:用户参与电力系统调节的渠道尚未打通。

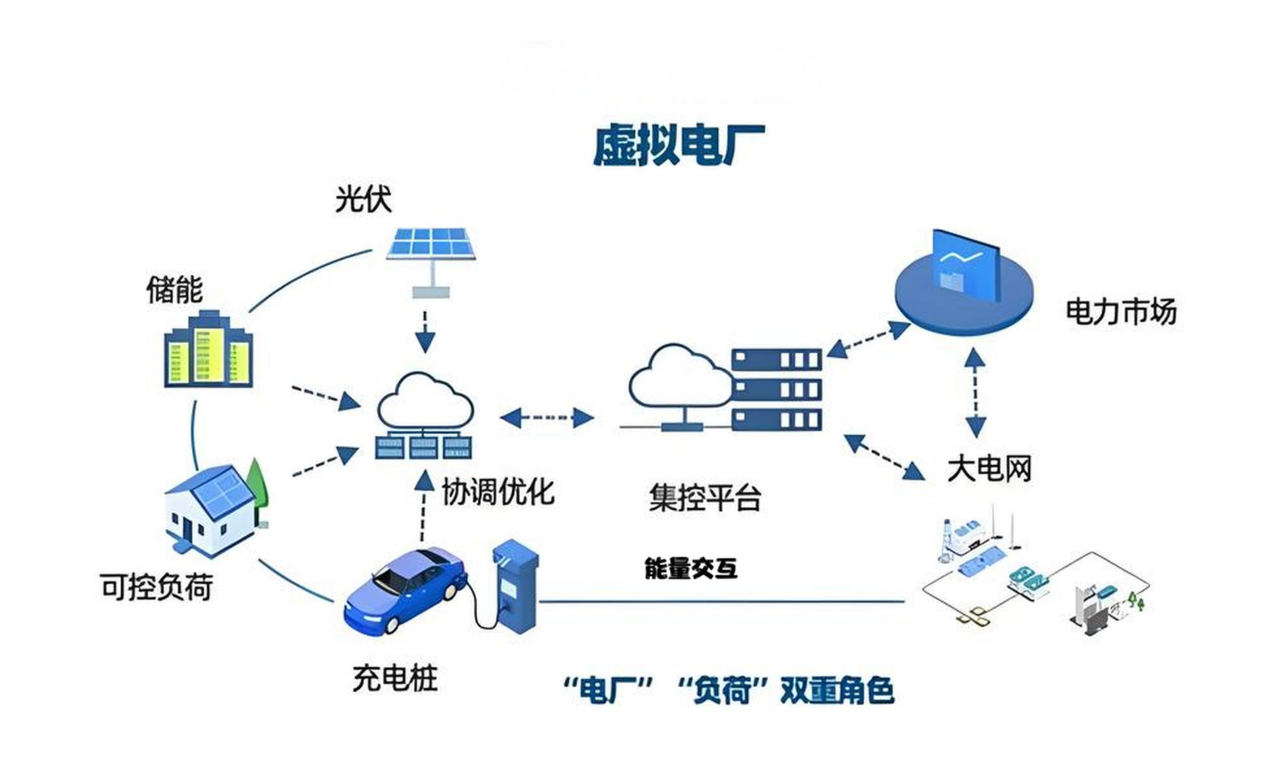

而虚拟电厂,正是通过“源网荷储”全环节数字化协同,为这些问题提供系统性解决方案。

自2015年以后,国内逐渐开始通过通过需求响应试点逐步构建虚拟电厂,政策从“封闭式需求管理”向“半开放式需求管理”过渡。

• 2015年:国家发改委首次在《关于促进智能电网发展的指导意见》中提出“依托虚拟电厂等重点领域开展商业模式创新”,标志着虚拟电厂概念正式进入国家级政策视野。

• 2016年:国家发改委、能源局、工信部联合发文《关于推进“互联网+”智慧能源发展的指导意见》(发改能源〔2016〕392号)中,进一步明确“逐步培育虚拟电厂、负荷集成商等新型市场主体,增加灵活性资源供应”,推动虚拟电厂从概念向实践过渡。

自2021年开始,虚拟电厂逐步迈入市场化转型阶段。虚拟电厂市场主体身份重构,从单向需求响应到全链条市场参与;虚拟电厂调节能力目标明确,以地区最大负荷为基准进行建设。

• 2021年,国家能源局发布《电力辅助服务管理办法》,首次明确虚拟电厂可作为电力用户参与辅助服务的代理主体,市场主体放开,允许第三方运营商参与,补贴机制逐步完善。

• 2022年:国家发改委、能源局引发《“十四五”现代能源体系规划》,首次提出“需求侧响应能力达最大负荷的3%-5%”。

• 2023年:《电力需求侧管理办法》和《电力负荷管理办法》(简称“两个办法”)提出“将需求侧资源以虚拟电厂方式纳入电力平衡”,并加码量化目标至最大负荷的5%,推动虚拟电厂向市场化交易过渡。

2024年后,国内虚拟电厂进入规范化、规模化发展新阶段,顶层设计、市场机制与技术路径基本成型。国家层面通过政策体系与标准建设推动产业加速落地。

• 2024年,国家市场监督管理总局、国家标准化管理委员会联合发布《虚拟电厂管理规范》(GB/T 44241-2024)和《虚拟电厂资源配置与评估技术规范》(GB/T 44260-2024)两项国家级标准,是我国虚拟电厂领域的首批国家标准,标志着行业从探索试点迈向规范化、规模化发展的新阶段。

同年,国家发改委、能源局联合发布《关于支持电力领域新型经营主体创新发展的指导意见》(国能发法改〔2024〕93号),提出“虚拟电厂等新型经营主体应与其他经营主体享有平等的市场地位”,明确虚拟电厂的市场主体地位,赋予其与传统电厂平等的市场地位,标志着虚拟电厂参与电力市场从独立示范市场转向常态化市场运行。

• 2025年:国家发改委、国家能源局联合发布《关于加快推进虚拟电厂发展的指导意见》(发改能源〔2025〕357号),文件明确了虚拟电厂的功能优先级应为“保供→消纳→市场完善”,明确了调节能力目标2027年全国虚拟电厂计划实现2000万千瓦以上,2030年提升至5000万千瓦以上,强调鼓励社会资本参与虚拟电厂投资等一系列政策指导意见,该政策首次以专项政策形式明确了虚拟电厂的战略定位与发展路径,通过政策目标与量化指标绘制了虚拟电厂的国家级蓝图,这标志着我国虚拟电厂发展进入了快速推进阶段。

《浙江省电力条例》(2023年施行)明确将虚拟电厂纳入电力管理体系,重点推动工业负荷、楼宇空调、充电桩等资源聚合参与需求响应。通过"两部制补贴机制"激励用户侧灵活调节,2023年迎峰度夏期间实现最大152万千瓦负荷压降,并开展常态化辅助服务交易,累计完成削峰调峰响应1258万千瓦时。

江苏省在虚拟电厂建设中聚焦市场化运营机制创新。2025年1月,江苏省发改委发布《关于开展2025年电力市场交易工作的通知》,明确虚拟电厂可作为独立市场主体参与电能量与辅助服务交易。目前全省已公示17家虚拟电厂,聚合容量达210万千瓦,重点发展"虚拟电厂+储能"模式。常州、南京等地率先成立市级虚拟电厂管理中心,其中常州聚合用户3508户,调节能力58.67万千瓦;南京计划2025年实现50万千瓦可调容量,并推动虚拟电厂参与现货市场结算。2024年迎峰度夏期间,江苏调用全省455万千瓦新型储能参与电网调节,创国内省级储能集中调用规模纪录。

《杨浦区加快推进绿色低碳转型行动方案(2025—2030年)(草案)》正在征求公众意见。其中提出,完善用电需求响应机制,开展虚拟电厂建设,引导工业用电大户、工商业可中断用户、电动汽车充电网络用户等积极参与负荷需求侧响应,推进建筑楼宇电力需求侧管理试点及V2G技术发展示范。

山西省依托能源转型需求,重点推动虚拟电厂参与电力现货市场。2024年6月,国网山西电力完成23家虚拟电厂评审,其中14家接入省级平台,3家实现现货市场结算。山西创新采用"负荷类"与"源网荷储一体化"双轨模式,聚合分布式光伏、储能及工业负荷资源,总调节容量达1509.9万千瓦,累计消纳新能源43万千瓦。政策层面,《山西省虚拟电厂建设与运营管理实施方案》(2022年)率先放宽虚拟电厂中长期交易约束。未来将重点完善跨省协同调度机制,提升新能源消纳能力。

浙达能源

浙达能源

双碳科技

双碳科技